飲食店や酒屋・旅館などで看板やインテリアとして親しまれている暖簾(のれん)ですが、オーダーメイドで作るときに、どれぐらいの寸法で作ればいいのかと頭を悩ませていませんか?

「横幅は何を基準に決めればいいの?」

「寸法はどこからどこまでが含まれるの?」

「うちの店には、どれぐらいのサイズの暖簾が合ってる?」

…などの疑問を持たれている方に向けて、今回は暖簾の寸法・サイズの決め方について解説。暖簾の寸法でお悩みの方の参考になるように、縦幅・横幅それぞれの考え方についてわかりやすくまとめていきます。暖簾はお店の印象を左右する大切なアイテムですので、オーダー前にぜひご一読ください。

目次

暖簾の寸法・サイズを決めるための準備

お店の雰囲気やコンセプトを印象付ける大切な暖簾。この暖簾を作成する際に大切なのが、寸法選びです。

特に、縦横の寸法や比率は暖簾のデザインにも影響する大切なポイント。見た目の印象を左右するのはもちろん、機能性にも大きく影響するため、適切なサイズで作ることが重要となります。

では、暖簾を作成する際には、どのような基準をもとに寸法を決めていくのがいいのでしょうか?まずは、暖簾の寸法を決める前に明確にしておきたい2つのポイントをまとめます。

用途・目的を明確にする

暖簾の寸法を決める際に、まず決めておきたいのは「用途」や「目的」です。

例えば、お店の入り口に営業中の目印として掛ける暖簾の場合、縦の寸法が長すぎるとお客様の出入りの妨げになってしまうこともありますよね。しかし反対に、旅館の浴場などに掛ける暖簾の場合は、長いほうが目隠しとしての役割を果たすこともできます。

用途や目的によって必要な大きさや寸法も異なるため、お店の看板として使うのか、目隠しや日除けとして使うのか…などを明確化しておきましょう。

関連記事:「日本の伝統製品「暖簾(のれん)」の意味や役割とは?」

具体的な設置イメージを明確にする

暖簾の寸法を決める際は、用途・目的のほかにも「どこに」「どのように」設置するのかも決めておきましょう。

例えば、お店の入り口に掛けると言っても、引き戸か開き戸か、壁に掛けるのか軒下に吊るすのか…など、環境や設置方法によって適したサイズは異なります。また、日除けが目的の場合は、設置場所によって日の当たり具合が異なるため、「どの程度の寸法なら、日差しが遮れるのか」ということを考慮してサイズを決める必要があります。

ですので、暖簾をオーダーする際は、設置場所や具体的な設置方法など、「どこに・どのように設置するのか」を明確にしておくのがおすすめです。

【暖簾の寸法】横幅の決め方

暖簾の寸法を決める際には、縦と横の長さを決める必要があります。

まず、暖簾の横幅は、お店の入り口のドアや扉を覆うぐらいのサイズが目安となります。すでに暖簾掛けが設置されている場合は、設置具と設置具の間を測り、そこから横幅を割り出しましょう。

また、暖簾の横幅を決める際は、「割れ巾(われはば)」を考慮しておくことも大切です。割れ巾とは、暖簾に縦に入っている切れ目のこと。古くから暖簾は1尺(約32cm)の小幅生地で作られており、1間間口(約185cm)なら5巾、半間の間口なら3巾を基準とし、縁起の良い数字と言われる3巾・5巾・7巾で作ることが一般的でした。

最近ではデザイン性を重視し、入り口や間口のサイズに合わせて寸法を決めることも多くなりましたが、一巾が長いと人が通るときに通りにくいと思われるかもしれないため、一巾を約30cm前後にして、割れ巾が3巾・5巾・7巾になるように調整するのがおすすめです。

- ・横幅はお店の入り口のドアや扉を覆うぐらいのサイズが目安

- ・割れ巾は一巾 約30cm前後が目安

- ・縁起が良くて左右どちらからでも綺麗に見える3巾・5巾・7巾がおすすめ

【暖簾の寸法】長さの決め方

暖簾の横幅は、設置場所や設置方法がわかれば、ある程度自然と導き出すことができますが、暖簾の長さについては、用途や見せ方によって大きく違ってきます。

例えば、飲食店などで店の入り口を開けた際に外からでも様子が見えるようにしたい、また、くぐりやすく出入りしやすい長さにしたいという場合は、約60cm程度の暖簾にすることが多くあります。反対に、店の厨房や楽屋の入り口などで目隠しとして使用する場合は、「どこまで隠すか」を基準に長めの100~180cm程度で調整することが多いです。

また、暖簾の縦の寸法を決める際には、吊り下げる棒を通す部分の寸法も考慮しておく必要があります。

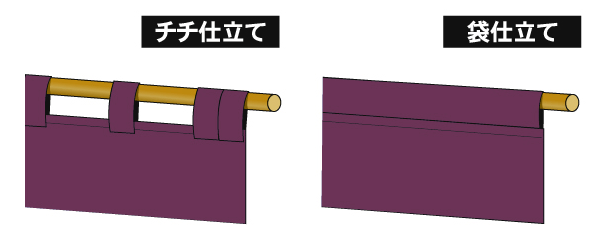

暖簾を掛ける際に竿を通す部分は、形状によって“チチ”や“袋”と呼ばれており、チチ仕立てにするのか袋仕立てにするのかによって、デザインの入れ方に差が出てくるケースもあります。さらに、竿の太さによっても吊り下げ部分の寸法も変わってくるため、それらを合わせて長さを算出しておきましょう。

- ・長さは用途によって決める

- ・吊り下げ部分の寸法を考慮する

暖簾の寸法・サイズを決める際の注意点

ここまで暖簾の寸法を決める際には、いくつか注意点もあります。代表的なものをまとめますので、ぜひ寸法決めの参考にご覧ください。

寸法によって縫い合わせが入る

お店の軒先を覆うような大きさの暖簾、例えば日除け暖簾・店舗幕のような大きな寸法の暖簾の場合は、生地巾の都合により、生地の縫い合わせが入ることがあります。

例えば、私たち水野染工場日比谷OKUROJI店では、巾の広い生地もご用意しているため140cm程度までなら1枚もので製作可能です。それ以上の寸法になる場合は、縫い合わせが入ります。なお、縫い合わせが入る場合は、主に中央の縦方向に入れますが、デザインによっては中央を避けて入れることも可能ですのでオーダー時にご相談ください。

長い暖簾は丸まってくることがある

暖簾には綿や麻・化繊など、さまざまな生地が使われますが、丈の長い暖簾の場合、生地によっては長年使っていると少しずつ丸まってくることがあります。

例えば、暖簾の一巾の横幅が短く、縦に長い場合(例:横幅20cm×縦幅180cm)は、下の方の生地が丸まりやすい傾向があります。

特に、仕切りや目隠しとして用いられる暖簾は、丈が長くなる場合がほとんどです。そのため、生地の丸まりが気になる場合は、暖簾の下部に重みのあるロープ(沈子ロープ)を入れて仕立てることもできます。

この重りを入れた仕立ては、暖簾の丈が90cm以上の場合におすすめです。

適した寸法で長く愛される暖簾を

日本で古くから親しまれてきた暖簾は、看板や日除け・間仕切りといった機能性を持つだけでなく、道行く人のお店の印象を左右する大切なアイテム。だからこそ、目的やシーンに合わせて適した寸法・デザインで仕立てておくのがおすすめです。

今回ご紹介した暖簾の寸法・サイズの決め方を参考に、みなさんも長く愛されるこだわりの暖簾を注文してみませんか?

染物を通じてお客様の大切な「こだわり」をカタチに

水野染工場「日比谷OKUROJI店」は、北海道旭川で明治40年から染物屋を営む株式会社水野染工場が「より染物を身近に感じていただけますように」との願いを込めて東京で展開する染物専門店です。

手ぬぐいや藍染商品の販売以外にも、藍染のデモンストレーションや体験イベントを行うなど、藍染を通じてお客さまの「想い」に寄り添う商品をお届けしています。

半纏・法被、暖簾、旗、手ぬぐい、帆前掛け、神社幟、神社幕…など、印染製品のオーダーメイドについても、直接店舗でご相談いただけますので、ぜひ一度、水野染工場「日比谷OKUROJI店」にお越しください。